トランスデューサーコンサート 再構築されたサウンド2024 再構築されたサウンド2024は、トランスデューサーに基づく作品のコンサートで締めくくられます。これらの作品はパフォーマンスの慣習やジャンルを横断し、技術の音楽的可能性の幅を示しています。

プログラム アッセンブラージュNo. 1 マシュー・グッドハート アッセンブラージュNo. 1は、トランスデューサーで駆動される金属のパーカッションとソロ即興者のためのインタラクティブな作品です。コードの断片、マッピング技術、生成アルゴリズム、および過去十年間の再構築されたサウンド作品から取られた演奏者生成のサンプルから組み立てられたこの作品は、歴史を新しく予測不可能な即興環境内で再形成し、新しい文脈に置き換えます。

係数 スチュアート・ジャクソン 係数は、電子音楽の作品であり、電気音響トランスデューサーと特別なマイクの産物です。これらの要素の間の可変フィードバックシステムは、パーカッショニストによる摩擦音の演奏に影響を受け、変更されます。摩擦によって生じる音と衝撃によって生じる音の間には区別がされます。

オブジェクトの内部 セス・クルエット 「the interior of objects」はドラムを特定の音響空間として探求します。この作品では、タクタイルトランスデューサーがドラムヘッドの裏側に配置され、ピエゾマイクロフォンと対向します。膜の物理的な音響から派生した音がヘッドを動かし、これらの音はリミッターによって制約されたフィードバック周波数によって補完されます。ドラムヘッドの節点と抗節点は、演奏者が作曲形式を通じて探索できる演奏可能な地形となります。

疑念は知識の一環 ジェームズ・オーキャラハン サラ・コンスタント、フルート 「Doubt is a way of knowing」は、ジェフリー・ストーンハウスとマーク・マクレガーによって共同制作された作品で、ソロ奏者向けのシリーズの一環で、エレクトロニクスがソロ奏者の楽器の二重化を通じて拡散されます。この作品は、対事実および同時の感情反応を探求したもので、個体が分裂した自己を経験します。

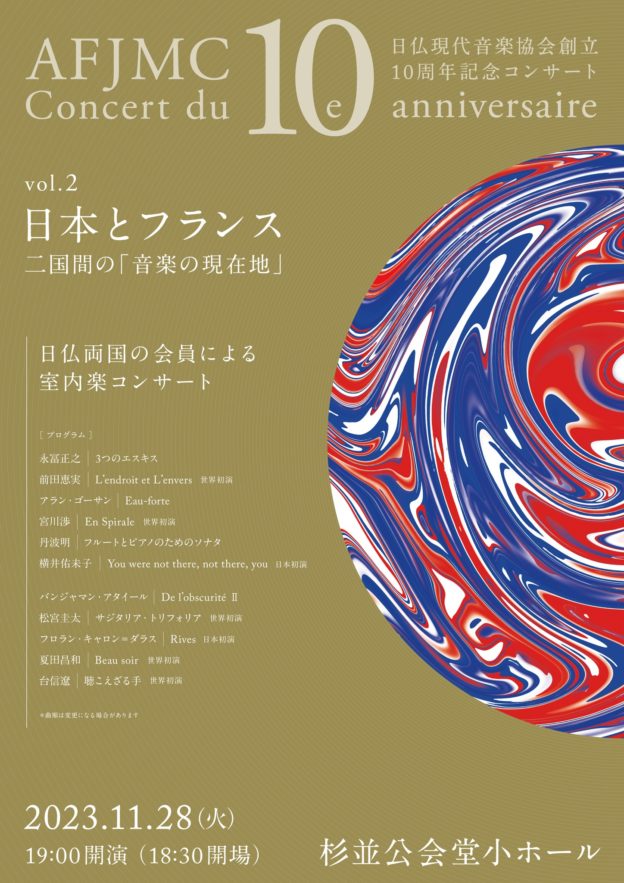

シタタリ ケイタ・マツミヤ この作曲は、フィールドで録音された水滴の音を編成した混成音楽作品です。トランスデューサーを使用してピアノのサウンドボードを共鳴させ、ピックアップマイクを介してピアノと電子音響のライブモデュレーションを行うことで、記述的な、録音的な、即興的な要素の強みを統合しようとするライブエレクトロニクス/室内楽の構成となっています。

——インターミッション——

相互応答 ムーン・ハ 「reciprocal response」は、(再)サイクリングのアイディアに基づく音楽システムであり、私の創作において10年以上にわたりインスピレーションとなってきました。これはニューヨーク大学のラップトップオーケストラであるnew_LOrkの学生たちによって実行されるように設計され、エネルギーを信号と音に触覚的に変換することを活用しています。new_LOrkのメンバーには、アミール・フィリップス、クロエ・ヤン、ジェリー・ファン、デヴィン・パーク、ジェイレン・ミッチェルが含まれます。

BIONICO ガディ・サスーン 「Bionico」はもともとバルセロナのSónarでインストレーションとして作成され、後にストックホルムのエレクトロン・ミュージック・スタジオで四重音響のピースに発展しました。ここで、ガディは大型トランスデューサーを備えた準備された金属板を使用して、物理モデルと弦のためのフィードバックループを作成しました。生演奏の「Bionico」では、ガディの生のエレクトリックバイオリンを増幅するために、トランスデューサーに取り付けられた四つの共鳴する彫刻が使用されます。板の切り込みは、各彫刻の共鳴モードを変更します。

THE NETTED RESONANCE OF TIDE POOLS アリッサ・ウィクソン ジューン・カミングス、パーカッション この作品で使用される音響オブジェクトは、潮だまりに存在する入り組んだ生態系に類似した共鳴とフィードバックの網で結ばれています。これは、パーカッショニストのジューン・カミングスとの数時間にわたる音の探求を通じて形成されました。彼女と一緒にこの作品を作り上げることは喜びでした。 Main Image: Studio 1—Goodman at EMPAC. Photo: Kris Qua.